自民党派閥の政治資金パーティー収入を巡る事件で、東京地検特捜部が安倍派幹部らを不起訴としたこと、不記載額が4000万円以上の3人の議員のみを起訴(略式起訴)し、他の議員は処罰の対象とされなかったことについて、国民の間には不満が高まっていることに関して、マスコミは、告発人が検察審査会に審査を申し立て、不起訴処分等が覆る可能性もあるかのように報じている。

また、検察捜査が行われている最中に、安倍派幹部の起訴の可能性について積極的な見通しを述べていた元検事のコメンテーターも、

「検察審査会で起訴すべきとの議決が出され起訴されて裁判になる可能性がある」

などと発言している。

しかし、現行法の検察審査会の議決の制度からして、今回の「政治資金パーティー裏金問題」について、検察の不起訴処分が覆されて国会議員が起訴される可能性は、ほとんど皆無に近いことは、過去の検察審査会の審査事例からして明らかである。

私自身も、後で詳しく述べるように、菅原一秀氏(当時衆院議員)の公選法違反事件、河井元法相夫妻(当時衆院議員・参院議員)の公選法違反事件などで、検察審査会の議決による検察の不当な不起訴処分の是正に関わった経験がある。これらの事件では、実際に起訴相当議決が出され、政治家が起訴されるに至った。

しかし、それらの事件の経過や検察が起訴に至った理由等との比較からも、今回の「政治資金パーティー裏金事件」で、検察審査会での議決による国会議員の起訴の可能性は、ほとんどないと言わざるを得ない。

なぜ本件について検察審査会の議決によって国会議員が起訴される可能性が殆どないのかを解説することとしたい。

検察審査会の議決とは

検察審査会の議決には「起訴相当」「不起訴不当」「不起訴相当」の3つがある。

有権者からくじで選ばれた11人が、検察の不起訴処分が妥当かを審査し、8人以上が起訴すべきだと判断すると「起訴相当」の議決が出され、検察は再捜査しなければならない。再捜査でも不起訴とされた場合、2回目の審査が行われ、再び8人以上が起訴すべきと結論付ければ、強制力のある「起訴議決」となり、裁判所が指定した弁護士が検察官に代わって起訴する。いわゆる「強制起訴」である。

「不起訴不当」は、過半数の賛成で議決することができる。この場合は、議決を受けて検察は再捜査をし、その結果、起訴されることもあるが、再度、不起訴処分が行われれば、それで事件は終結する。

「不起訴相当」の議決の場合に、検察の不起訴処分が妥当と判断されたということなので、そのまま事件が終結することになる。

検察官の不起訴処分が、検察審査会の議決によって強制力をもって覆されるのは「起訴相当」⇒「起訴議決」の場合だけであり、1回目に「不起訴不当」にとどまった場合は、検察が再捜査し、何らかの処分をすればそれで終わるのである。

検察庁における刑事処分のプロセス

検察庁における刑事事件の処分に至るプロセスは、事件の性格・軽重に応じて、検察庁としての組織的な関与の程度が異なる。

例えば、比較的軽微な過失運転致死傷、暴行・傷害、窃盗等の事件の多くは、主任検察官が判断し、直属の上司の一次決裁を受ければ、それがそのまま検察の処分となる。そのような事件で、告訴告発人・被害者が検察審査会に審査を申し立て、「不起訴不当」などの議決となった場合、不起訴処分を行った検察官とは別の検察官が再捜査し、当初の捜査が不十分であり不起訴の判断に問題があったと判断されることもあり得る。このような場合には、検察が不起訴処分を覆して起訴することがある。

しかし、社会の耳目を集めるような事件、とりわけ国会議員の刑事事件等のように政治的にも大きな影響を生じる事件の場合、検察庁における捜査方針や起訴・不起訴の判断は、地方検察庁のみならず、高検や最高検も関わって慎重に検討され、最終的には、検察組織としての起訴・不起訴の判断が行われる。

このような事件で、検察が組織として決定した「不起訴」は、余程のことがない限り、検察の側が自ら覆すことはない。「不起訴不当」議決であれば、法的拘束力がないので、検察が再捜査をして自ら起訴することは考えにくい。不起訴処分が覆されるとすれば、検察審査会の議決によって法的強制力が働く場合しかあり得ないということになる。

具体的には、社会の耳目を集めた政治家などの重大事件において、起訴が行われるのは、「起訴相当」議決が出た後、検察が再度不起訴とし、検察審査会が「起訴議決」を行った場合、或いは、一回目の「起訴相当」議決が出た段階で、検察が自ら不起訴処分を覆して起訴する場合のいずれかであり、いずれにしても、「不起訴不当」ではなく「起訴相当」議決が出ることが必要である。

「起訴相当」議決が出される二つのパターン

検察の不起訴処分の主な理由には、起訴するに十分な犯罪の嫌疑(証拠)が認められない「嫌疑不十分」、という場合と、犯罪の嫌疑(証拠)は十分あるが、検察官が、刑訴法248条に基づき、「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としない」と判断して不起訴とする「起訴猶予」の二通りがある(これ以外にも「嫌疑なし」「罪とならず」「公訴時効完成」「告訴の取消」などの不起訴理由もある)。

検察審査会の議決の効果は、検察の不起訴の理由が「嫌疑不十分」と「起訴猶予」とで、大きく異なってくる。

重大事件として社会の耳目を集めた政治家の事件で「起訴相当」議決が出された例には、二つのパターンがある。

一つは、検察が政治家等に対して行った「起訴猶予」による不起訴が、検察審査会の審査員が代表する国民の判断基準と乖離している場合である。この場合、検察が犯罪成立を認めているのであるから、検察審査会の判断で「起訴すべし」とされて「起訴相当」議決が出されれば、検察もそれにしたがって起訴せざるを得ないという判断になる場合がある。

もう一つは、JR福知山線脱線事故、明石歩道橋事故など重大事故の業務上過失致死傷事件での「死傷の結果と因果関係を有する過失」を認めるだけの嫌疑(証拠)が認められないとする検察の不起訴処分に対して、遺族側が検察審査会に審査申し立てをしたケースである。このパターンでは、本当に過失が認められないのかどうか、公判審理の上で、法的評価を含めた裁判所の判断を仰ぐことに意味があるのであり、「起訴相当」議決に至ることも珍しくない。

二つのパターンは、いずれも、前提となる事実については殆ど争いがなく、検察の「起訴は不要」「過失が認められない」という判断に対して、「納得できない」「裁判所の判断を求めるべき」、というのが審査申し立ての理由である。

一方、特に、特捜部による政治家の事件のように、検察が組織として不起訴を決定している場合、「起訴猶予」であれば、検察審査会の議決による起訴の可能性もあるが、理由が「嫌疑不十分」で犯罪の嫌疑や証拠の問題である場合は、議決によって検察の判断が覆される可能性は極めて低い。

菅原一秀氏の公選法違反

検察の「起訴猶予」による不起訴が検察審査会で覆された事例の一つが、前記の菅原氏の公選法違反事件である。

文春砲を受けて東京地検特捜部が捜査に乗り出し、菅原氏が秘書に指示して香典や枕花等を有権者に寄附していた事実は明らかになっていたが、検察は、その金額が少額だという理由などで「起訴猶予」にした。私は、菅原氏が「秘書に嵌められた」などと支持者に説明していたために犯人扱いされていた秘書の代理人として菅原氏を追及する立場にあったが、特捜部は、不起訴処分の直前になって7か月以上も前に受領していた告発状を告発人に送り返し、「告発事件」ではなく、検察が独自に認知立件した事件のように装って、事件が検察審査会に持ち込まれないようにする「検察審査会外し」を画策していたことがわかった。

検察審査会への申し立てができるのは、告訴人・告発人・犯罪被害者・遺族に限られているためである。

私は、告発(したが告発状を返戻された)人から委任を受け、審査申し立て代理人として、

有効な告発状を提出している以上、検察が不当に受理せず返戻していても『告発した者』として検察審査会への申し立ては可能

との法解釈に基づいて、検察審査会への申し立てを行った。そして、菅原氏の秘書にも協力を求め、上申書と資料を検察審査会に提出して、菅原氏が行っていた香典や枕花の有権者への提供は、検察が起訴猶予による不起訴処分で認定した金額よりはるかに多いことを明らかにした(【菅原前経産相不当不起訴の検察、告発状返戻で「検審外し」を画策か】)。

ところが、検察は、

「告発状は返戻しており『告発事件の不起訴処分が存在しない』」

として事件記録の提出を拒んだ。そのため、検察審査会は、申し立て審査に対しては「却下」の議決を行った上、職権による審査で検察に事件記録の提出を求め、最終的に「起訴相当」とする議決を出したのである。(検察審査会は、過半数による議決があるときは、自ら知り得た資料に基づいて職権で審査を行うことができる。)

これを受け、検察は、菅原氏の事件を再捜査し、略式起訴する方針を固め、同氏は議員辞職した【菅原一秀議員「起訴相当」議決、「検察の正義」は崩壊、しかし、「検察審査会の正義」は、見事に示された!】。

この菅原氏の事案は、検察は「起訴猶予」で不起訴にしており、公選法違反の犯罪の成立自体は認めていた。しかし、それでも検察は、何とか不起訴処分が検察審査会で覆されないように様々な手段を弄して抵抗したので、「起訴相当」議決に至るまでの道のりは容易ではなかったのである。

河井夫妻からの被買収者の公選法違反事件

河井克行・案里夫妻の公選法違反事件では、起訴された買収事実の多くが、広島県議・市議等の地元政治家への現金供与の事実だったが、東京地検特捜部は、両氏を起訴する一方で、多額の現金を受領した地元政治家の被買収については、刑事立件すらしなかったので、そのことを徹底批判してきた(【河井夫妻事件、“現金受領者「不処分」”は絶対にあり得ない】)。

河井夫妻の起訴状の内容が明らかになり、地元政治家が現金を受領した時期や金額がすべて特定されたので、広島の市民団体が広島地検に告発状を提出していたが、検察は、告発状を預かったまま受理もしていなかった。

案里氏の有罪判決が確定し、克行氏の公判での被買収者の証人尋問も終了した時期に、市民団体側から告発状が受理されているのかわからないと相談を受けた私は、広島地検に問い質すよう助言したところ、告発状は東京地検に回付され、受理されていたことがわかった。

そして、克行氏に対する有罪判決が出た後に、検察は被買収者側をすべて「起訴猶予」処分にしたが、検察審査会が「起訴相当」議決を出し、検察はそれにしたがって略式起訴を行うこととなったのである(【河井元法相事件被買収者、当然の「起訴相当議決」、混乱を長期化させた検察に重大な責任】)。

この事件では、河井夫妻側を買収で起訴していたのであるから、そのお金を受け取った被買収者の方の犯罪成立を否定することはできない。過去の実務からは、被買収者だけ不起訴はあり得ないのであるが、もし、それを不起訴にするとすれば、「起訴猶予」にせざるを得ない。そうすると、検察審査会で覆されることは必至ということになるため、克行氏の公判での被買収者の証人尋問が続いている間は、告発状を受理しないという不当な対応を続けたのではないかと考えられる。

2023年7月になり、東京地検特捜部の検事が、克行氏から現金を受け取った地元議員に対して、取り調べの際に、不起訴にすることを示唆したうえで現金が買収目的だったと認めるよう促していたことが明らかになり、大きな問題となった。

このように、検察が、犯罪事実を認め、「起訴しようと思えば起訴できる」と判断した上で行う「起訴猶予」の不起訴処分の場合は、検察審査会の「起訴相当」議決は一応可能である。しかし、それについても、「検察の正義」の象徴と言える特捜部の事件では、「起訴猶予」による不起訴が相当だとの検察組織の判断が覆される「起訴相当」議決が出ることに対して、検察は手段を選ばす抵抗してきたのである。

「嫌疑が十分ではない」とする不起訴と検察審査会の議決

一方、重大事件として社会の耳目を集めた政治家の事件で、検察が犯罪の嫌疑(証拠)が十分ではないと判断し「嫌疑不十分」「嫌疑なし」として不起訴にした場合は、検察組織として判断を行っていることから、検察審査会でその判断を覆すことは、殆どの場合不可能である。

このような事件の場合、「嫌疑が十分ではない」という判断に沿う証拠関係になっており、「起訴して犯罪事実を立証するに足る証拠」が収集されていないからである。

特捜部の事件というのは、検察自らが事件を立件し、一から証拠を収集し、必要に応じて関係場所の捜索、被疑者の逮捕等の強制捜査を行って証拠を収集し、起訴した場合には、有罪立証に向けて全力を尽くす。

一方、告訴・告発を受けて捜査を行う場合、起訴は困難と判断すれば、最終的な証拠関係を「嫌疑が十分ではない」との判断に沿うものとなるようにするため、犯罪事実が認められる方向での証拠収集は行わないのが通常のやり方だ。犯罪事実を否定する被疑者の供述は、詳細に説得力をもつ内容として調書に録取するし、起訴する場合に行うような「詰め」の捜査は行わない。

つまり、検察が「嫌疑不十分」で不起訴にした場合、世の中的には起訴も十分にあり得るのではないかと思われるような事案であっても、検察の事件記録上は、犯罪事実を立証するには証拠が全く足りない、ということになっているのである。

そのような事案で検察審査会への審査申し立てが行われても、検察から送付される事件記録を見れば、犯罪事実を認める証拠が十分ではないことがわかり、審査の結果、検察の判断が覆ることはほとんどないのである。

極めて特異な経過をたどった陸山会事件での小沢一郎氏の起訴議決

唯一の例外であり、極めて特異な経過をたどったのが、東京地検特捜部による陸山会事件である。検察は、小沢一郎氏を「嫌疑不十分」で不起訴にしたが、検察審査会で「起訴相当」議決が出て、検察が再度不起訴にし、検察審査会が再度起訴すべきとする「起訴議決」が出されて、裁判所が指定した弁護士によって起訴が行われた。

この事件では、自公政権から民主党等へ政権交代した直後から、東京地検特捜部が民主党幹事長の小沢一郎氏に対する捜査を続け、秘書3人を逮捕した上、異常な執念で小沢氏の起訴をめざしたが、検察の組織としての判断は「小沢氏の共謀を立証する証拠が十分ではない」という理由で「嫌疑不十分」で不起訴になった。

ちょうどその直前の2009年5月施行の検察審査会法改正で「起訴議決制度」が導入され、それまでは、検察に不起訴処分の再検討を要請するだけで法的拘束力がなかった検察審査会の議決に、一定の場合に法的拘束力が与えられるようになった。

実際に、小沢氏の不起訴処分については検察審査会に審査申し立てが行われ、「起訴相当」「起訴議決」で、裁判所の指定する代理人によって小沢氏は起訴された。しかし、結局、一審で無罪、控訴も棄却されて無罪が確定した。

検察審査会を騙して起訴議決に誘導した特捜部

その小沢氏の刑事事件の裁判の過程で、衝撃の事実が明らかになった。

2011年12月に東京地裁で開かれた公判において、東京地検特捜部に所属していた田代政弘検事の証人尋問が行われ、前年5月、陸山会元事務担当者の石川知裕衆院議員を保釈後に再聴取した際の状況について、石川氏が全く言っていない内容の供述を「創作」し、石川氏の供述を捏造した疑いが濃厚になった。

「ヤクザの手下が親分を守るためにウソをつくのと同じようなことをしたら、選挙民を裏切ることになる」と考えて小沢氏への虚偽記載の報告を認めた

という捜査報告書の記述が、石川氏の供述に基づかないことが、石川氏が取調べ室に持ち込んだ録音機の記録から判明したのである。

その報告書は、小沢被告に対する「起訴相当」「起訴議決」を出した東京第5検察審査会にも提出され、審査の資料とされ、議決書にも一部が引用されていた。

この陸山会事件で、小沢氏は「嫌疑不十分」で不起訴となっており、検察の組織としては、犯罪事実の認定について消極の判断をしている。検察審査会の「起訴相当」議決を受けて行われる再捜査において、わざわざ、検察の不起訴処分を覆す方向で捜査を行い、虚偽の捜査報告書を作成してまで、小沢氏の犯罪事実を認めさせようとする行動は、特捜部が、検察組織全体の方針に反して、検察審査会を「起訴議決」に向けようとしたものとしか考えられなかった。

検察審査会の審査員が小沢氏との共謀を認める石川氏の供述調書を信用し、小沢氏に対する起訴議決を行うようにするため、田代検事に虚偽の捜査報告書を作成させる、という行為が、東京地検特捜部内での組織的な背景を持って行われた疑いが濃厚であった。

つまり、この小沢氏に対する議決は、検察捜査を行った東京地検特捜部が画策し、「起訴しようと思えば起訴できるような証拠関係」を整えており、しかも、その中には、供述を捏造した虚偽捜査報告書も含まれていた、という特異事例だったのであり、通常、「犯罪の嫌疑が十分ではない」という検察組織の判断に沿う方向に証拠が整えられているのとは真逆だったのである。

田代検事の虚偽有印公文書作成罪の事件での「不起訴不当」議決

この虚偽捜査報告書の作成を実行した田代検事は懲戒処分を受けて辞職した後、市民団体から虚偽有印公文書作成と小沢氏の公判での偽証の疑いで告発された。2012年11月に検察は田代氏を「嫌疑不十分」で不起訴としたが、検察審査会に審査申し立てが行われた。

これに対して、検察審査会は、2013年4月19日に、田代氏について、「不起訴不当」とする議決を行った。

この件について、私は、事件当時の法務大臣で、検察の不起訴処分を再検討するよう指揮権を行使しようとした小川敏夫氏、石川知裕氏等との対談を収録した【検察崩壊 失われた正義】(毎日新聞社:2012年)を公刊するなどして、この不起訴処分の不当性を訴えた。

前記のとおり、一般的には「嫌疑不十分」による不起訴処分は、証拠上の問題から、検察審査会で起訴相当議決が出される可能性は皆無に近いと言えるが、同書の中でも述べているように、この田代検事の事件は、石川氏の録音記録と、田代検事が作成した捜査報告書との比較だけで、虚偽有印公文書作成罪の犯罪成立が証拠上明白で、「起訴相当」議決も十分に考えられる特殊な事例だった。

しかし、実際には、検察審査会の議決は、「不起訴不当」にとどまり、検察の再度の不起訴で、事件は終結した。

議決書では「不起訴不当」の理由について、

虚偽有印公文書を作成するにつき故意がなかったとする不起訴裁定書の理由には十分納得がいかず、むしろ捜査が不十分であるか、殊更不起訴にするがために故意がないとしているとさえ見られる。

記憶の混同があったとする田代の供述が信用し難いことは、前記虚偽有印公文書作成・同行使のとおりであって、俄に証言が記憶に反したものとは言えないとする検察官の不起訴裁定には賛同できないので、偽証についての同処分は不当であると判断した

と述べている。

検察審査会には、上記著書で述べていることはほぼ理解されており、田代検事作成の報告書が虚偽公文書であり、それについて「記憶の混同」とした田代検事の証言が虚偽だと認めた上で、「犯意」についての証拠が十分ではないので、さらに捜査を尽くすべき、というのが、検察審査会の結論なのである。

検察審査会の起訴議決制度の限界

田代氏の事件ですら「不起訴不当」にとどまったことが、現行の検察審査会法における起訴議決制度の限界を示していると言うべきであろう。

政治家の事件で、「嫌疑が十分ではない」という理由で不起訴になった事例で、検察審査会が「起訴相当」議決を出したケースは、東京地検特捜部が検察審査会を騙して起訴議決に誘導しようとした陸山会事件における小沢一郎氏の事例以外にない。

検察審査会の議決で覆すことができるのは「検察の判断」であり、「検察の捜査の不作為」について、検察審査会が代わって捜査をすることはできない。「犯罪事実は認められるが、敢えて起訴しない」とする「起訴猶予」の判断を覆して、「起訴相当」議決を行うことはできるが、「嫌疑不十分」「嫌疑なし」などの検察の不起訴について、「捜査が尽くされていない」「もっと捜査すべき」と判断しても、検察審査会は自ら捜査を行うことはできないので、「不起訴不当」の議決を出して、検察の再捜査に期待することしかできない。しかし、現行法では、仮に審査員全員一致で「不起訴不当」の議決が出されたとしても、検察に対する法的拘束力はなく、再度の不起訴で事件は終結してしまうのである。

検察審査会議決での国会議員の起訴の可能性は殆どない

今回の「政治資金パーティー裏金事件」での検察の不起訴処分に対して、検察審査会への申し立てが行われても、議決によって国会議員が起訴される可能性が殆どないことは明らかだ。

安倍派は、政治資金パーティーの主催側として、キックバック等で裏金を供与した会計責任者が政治資金収支報告書虚偽記入の罪に問われたが、安倍派幹部の国会議員については、不起訴処分の裁定主文は「嫌疑不十分」ですらなく、「嫌疑なし」である。検察捜査の結果としての事件記録上は、幹部の会計責任者との共謀を認める証拠は「皆無」だということであり、安倍派幹部について検察審査会の議決で起訴される可能性は皆無である。

では、裏金を受領した側の国会議員についてはどうか。

これについては、起訴ないし略式起訴された3議員の事件以外は、現時点では告発は行われておらず、刑事立件も行われていない。今後、各議員の収支報告書の訂正等を受けて具体的な不記載額が判明すれば(各年毎の不記載額も含めて)、告発が行われる可能性がある。

告発は、会計責任者だけではなく、国会議員本人も告発の対象とされる可能性が高いが、検察は、会計責任者については上記3議員と比較して不記載金額が少ないという理由で「起訴猶予」、国会議員については共謀の証拠がないとして「嫌疑なし」又は「嫌疑不十分」で不起訴とするのであろう。

この場合、会計責任者の「起訴猶予」に対して、「起訴相当」議決が行われる可能性はある。しかし、国会議員については、「起訴相当」議決はおろか「不起訴不当」議決が出される可能性すらほとんどない。

検察捜査の方向性への基本的疑問と今後の議論

「陸山会事件での検察審査会の小沢一郎氏の強制起訴」が世の中に強烈に印象づけられているため、検察が政治家を不起訴にした事件で検察審査会の「起訴相当」「起訴議決」の可能性があるかのように認識される傾向があるが、小沢一郎氏の事件は、特捜部が虚偽公文書作成という犯罪行為まで行って検察組織の不起訴の決定を覆そうとした特異な事例であり、他の政界捜査の事件に当てはまるものではない。

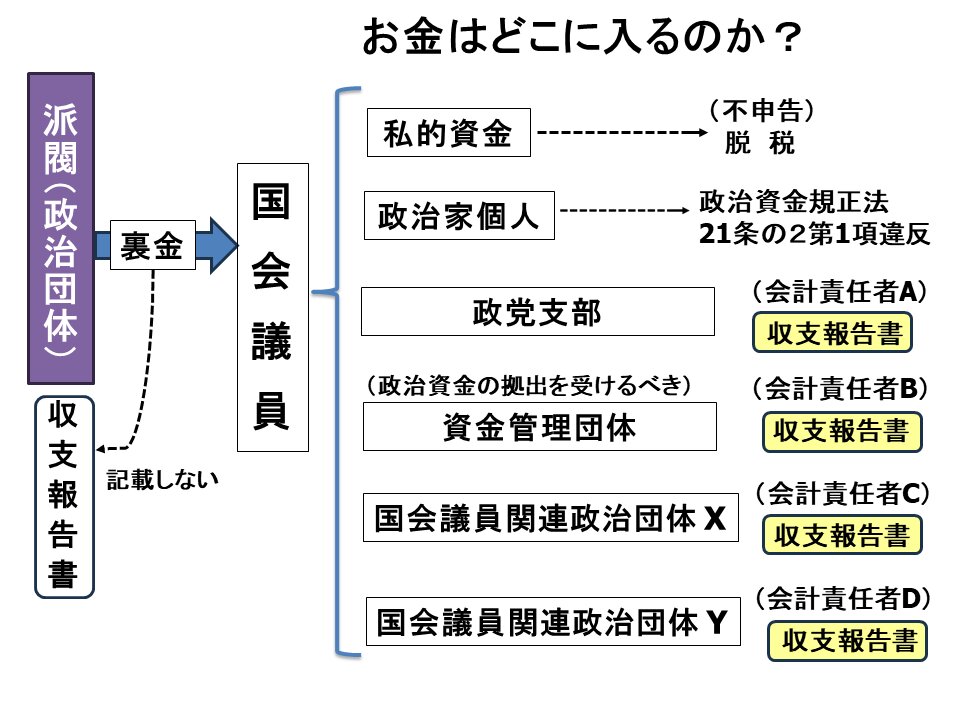

検察は還流金を政治団体宛の政治資金に結び付けて「政治資金収支報告書の虚偽記入罪」で処罰することにこだわり、「政治家個人宛の寄附禁止」違反としての処罰、還流分を「個人所得」だとする課税の面からの捜査を行ってこなかった。

そのことに対する疑問は、1月29日の衆参両院の予算委員会の集中審議で、立憲民主党小西洋之議員、日本維新の会音喜多駿議員等の質問でも指摘されている。検察の捜査・処分への国民の不満を、その捜査の延長上で検察審査会での議決に過大な期待をかけることで解消しようとするのではなく、検察捜査の方向性が根本的に誤っていたのではないかという観点からの議論に向けるべきである。

今回の事件での検察審査会の議決による国会議員の起訴の可能性は殆どないという現実を直視した上で、政治資金をめぐる制度論や政治家個人への課税についての議論に向けていくべきである。